リュートについて (リュートを知るには)

リュート・古楽の団体

リュートが描かれた絵画

リュート愛好者のHP

レコード・CD

演奏会

リュート・古楽の団体

下記のサイトを訪れてみて下さい。

僕がなんだかんだと述べるより、

サイトからリンクを辿った方がいいでしょう。

リュートに関するHPがたくさんあります。

なおLINKはしていません。サーチエンジンで検索して下さい。

★★★

NPO

日本ルネサンス音楽普及協会 |

芸術・文化の振興及び

保健・医療・福祉の増進を図る活動を目的として

設立されたNPO法人です |

| 日本リュート協会 |

リュートとその音楽の普及、振興

国内、

国外の情報交換と親睦 を目的に設立された団体です |

★

先頭に戻る

リュートが描かれた絵画

リュートが絵の中に描かれた作品がたくさんあります。

楽器をどういう風に構えるのか、どんな弾き方をするのか、

絵からだいたいの事がわかります。

リュート奏者 高本一郎氏のホームページの中の

LUTE GALLAERYというコーナーにリュート絵画を集めたコーナーがあります。

リンクはしていませんが、サーチエンジンで「リュート絵画」と検索してみて下さい。

★★★

★

先頭に戻る

リュート愛好者のHP

個人が開設しているホムペを訪れるのも良いでしょう。

ここに紹介する、みっちいさんと琵琶乃院さんのサイトは必ず覗いています。

LINLしています。バナーかタイトルをクリックして下さい。

★★★

michi house

音楽の部屋

|

北海道でリュート弾く主婦、みっちいさんのサイトです。

みっちいさんの演奏が聴けます(演奏データあり)。すごく素敵です。聴いてみて下さい。

他にリュート以外の「部屋」もあります。 |

★

| Lute Cookies |

九州で活躍されている、琵琶乃院さんのサイトです。

長野でひとり弾いている僕にとって情報源にもなり、刺激を受けてるホームページです。

ブログも公開されています。 |

★

恋のうぐいす

|

クラシック音楽(主にバロック以前)と、古楽器のリュートをテーマとしたくーぷらんさんページです。 |

★

先頭に戻る

レコード・CD

リュートを知るには、CDなどを聴いてみるのもひとつです。

★★★

レコード

僕がリュートに興味を持って以来、聴き続けてるものを紹介します。

「レコード」なので、今入手出来るかわかりません。CDによって再販されているかも知れませんが・・・

★

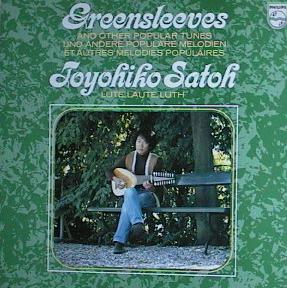

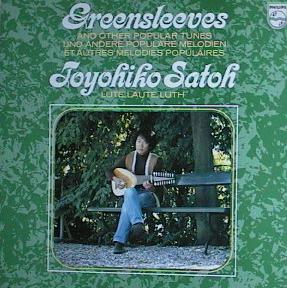

|

グリーンスリーヴス/佐藤豊彦 カッティキング、ダウランド、アテニャン、ノイジドラー、ガルシ・ダ・パルマなど、

イギリス、フランス、ドイツ、イタリアの作品が収められています。

リュート曲によるヨーロッパ訪問といったところでしょうか。

僕がリュートに興味を持ち、一番最初に購入したレコードでした。

B面8曲目の、ガルシの「平気な顔で嘘をつく女」は僕の好きな曲で、

耳コピーで弾いてみましたが、和音が分からず、楽譜を入手できたらと思っています。

フィリップス 25PC-138 \2,500

|

★

|

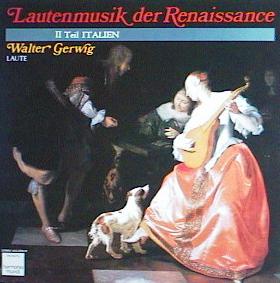

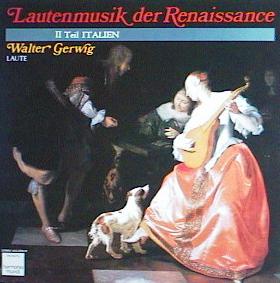

ルネサンス・リュートの魅力 第2集イタリア編/ヴァルター・ゲルヴィッヒ ガリレイ、フランチェスコ・ダ・ミラノ、ガルシ・ダ・パルマ、メリ・ダ・レッジォなど、

イタリアの作品が収められています。

この中では、メリの「半音階的カプリッチォ」がお気に入り。半音階の上昇が印象的です。

これも耳コピーしようとしたんですが、ちょっと無理でした(笑)。

このレコードで聴くゲルビィッヒの音色が好きです。彼はバロック・リュートの作品を別の調弦で弾いたとか

批判があったようですが、タブラチュアが残された作品は、勝手には手を加えるような事はなかったそうです。

僕はこのホームページの中で、バッハの作品をルネサンスリュートで弾いてますが、

僕にとっては、歴史的とか忠実な再現とかよりも、いかに楽しむかが重要です。

もちろん正しいリュートの知識を得た上で。

テイチク ULS-3294-H \1,500

|

★

|

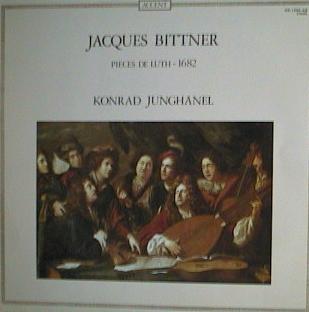

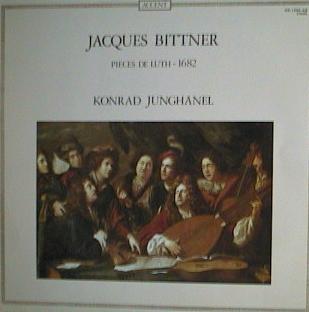

ビットネル リュート曲集/コンラート・ユングヘーネル ハ長調、ロ短調、ト短調、嬰ヘ短調の四つの組曲が収められています。

ビットネルという作曲家については、ほとんど知られていない謎の音楽家だぞうです。

曲はどれもフランス風。個人的にフランス風の曲の大げさな装飾音は苦手なんですが、

ここに収められている曲は、むしろそれを排除しようとする素朴さがあります。

日本コロムビア OX-1292-AG

\2,500

|

★

|

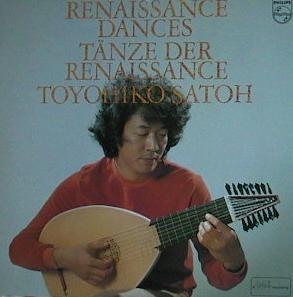

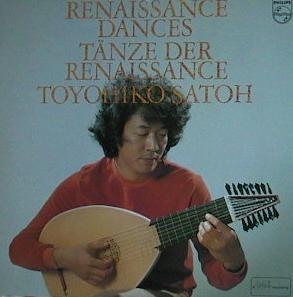

ルネサンス舞曲集 トリスターノの嘆き/佐藤豊彦 中世紀末からバロック初期にかけてのヨーロッパ各地の代表的な舞曲を集めています。

「エスタンピー」、「バス・ダンス」、パッサメッツォ」、「パヴァーヌ」、「ガリアード」、「ブランル」など、

14世紀から16世紀まで、舞曲の歴史をたどる構成になってます。

|

★★★

先頭に戻る

演奏会

なんと言っても、生の音を聴くのが一番です。

★★★

先頭に戻る

|